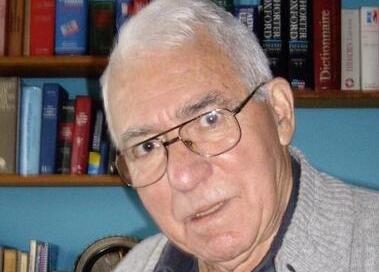

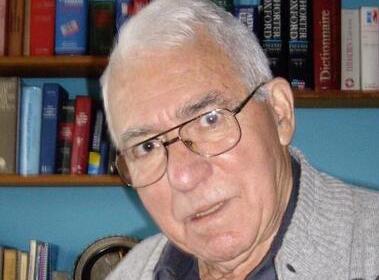

Jean Caravolas (1927 – 2018, Égypte)

Note : Dans La Lettre 79-80, vous trouverez une commémoration de Jean Caravolas, décédé le 13 janvier 2018.

Enfance et études : Je suis né en 1927, au Caire, en Égypte, de parents grecs. Ma mère me dit que je suis venu au monde le 1er mai, à l’aube, aux chants des fêtards qui rentraient en fiacre de la campagne où ils étaient allés cueillir, selon la tradition, des fleurs. Mon certificat de baptême porte cependant la date du 14 mai, selon le calendrier grégorien adopté par le patriarcat grec orthodoxe d’Alexandrie le 1er octobre 1928, quand j’avais déjà plus d’un an. Je préfère le 1er mai, fête des fleurs et des travailleurs. C’est cette date que j’utilise.

Quand j’avais quatre ans et demi, maman m’envoya chez Madame Apostolia qui, pour quelques piastres par mois, enseignait aux enfants grecs du voisinage à lire, à écrire, à compter et à dire quelques phrases en français. Lorsque je suis arrivé à l’école élémentaire, le maître s’aperçut que je maîtrisais déjà la matière de la première année et on m’a fait tout de suite sauter une classe. À quinze ans et demi, il a fallu quitter l’école et aller chercher un emploi. J’ai trouvé du travail dans les bureaux d’une grande compagnie. Je recevais un salaire de misère. Je n’aimais pas ce que je faisais. Depuis que j’étais tout petit, je voulais être instituteur. Pour cela il fallait faire des études.

Je n’étais pas le seul à désirer terminer l’école secondaire. Nous nous sommes réunis et nous avons écrit à la Communauté grecque. Nous demandions un lycée du soir pour les jeunes travailleurs. Notre requête fut rejetée. Je ne me suis pas laissé décourager. J’appris que je pouvais me présenter au baccalauréat français comme candidat libre. J’ai trouvé deux professeurs qui le soir, après le bureau, me donnaient des leçons. Pendant des années. C’était dur, lent et coûteux pour mon maigre budget. En août 1949, j’ai pris mon congé annuel, je suis descendu à Alexandrie, j’ai acheté un billet de bateau quatrième classe et cinq jours plus tard je débarquais à Marseille. De là je comptais me rendre en Grèce. Le sort en a décidé autrement. Le 1er septembre je me trouvais à Prague.

Vie professionnelle : On me demanda de rester et d’aller enseigner aux enfants des réfugiés grecs. Je voulais bien rendre service, mais je n’avais pas de formation pédagogique. On promit de m’envoyer le plus tôt possible à l’Université. J’ai accepté. Avant de prendre le train pour rejoindre mon poste, je suis entré dans une librairie et avec les quelques couronnes qu’on m’avait données comme argent de poche, j’ai acheté un petit dictionnaire français-tchèque/français-tchèque.

J’ai passé vingt ans en Tchécoslovaquie, dans de petites localités près de la frontière. Jusque-là je n’avais jamais mis les pieds dans un village. Je me suis marié, j’ai eu des enfants. Nous vivions très modestement mais heureux, surtout après 1965. Je n’ai décidé de quitter la Tchécoslovaquie qu’après l’invasion soviétique, le 21 août 1968. J’ai émigré au Canada où ma mère, mes sœurs et mon frère s’était établis peu après mon départ d’Égypte. J’ai atterri à l’aéroport de Montréal le 1er février 1969.

En 1953, quand le besoin de maîtres pour les enfants grecs a diminué on ne m’a pas envoyé à l’Université. On m’a transféré dans le système régulier tchèque. Au commencement j’enseignais les langues vivantes, l’histoire et la géographie, au niveau secondaire, puis à l’École économique supérieure. J’ai quand même fait des études. J’ai appris le tchèque tout seul et dès que je me suis senti capable de communiquer un peu dans cette langue, je me suis inscrit à l’université Charles de Prague comme étudiant externe. Au début, je traduisais les textes prescrits en français, et au besoin en grec, et ensuite j’apprenais à tout répéter en tchèque.

Je voulais me spécialiser dans l’enseignement du français et de l’anglais. Ce n’était pas possible à cette époque. J’ai donc préparé une licence en éducation, puis une maîtrise en histoire et en géographie et plus tard une maîtrise en études françaises, sans cesser de travailler. Ensuite j’ai voulu faire aussi un doctorat. Je pensais écrire une thèse sur Malraux. Je lui ai écrit pour demander de l’aide. La réponse de son chef de cabinet fut négative.

J’ai fait mon doctorat plus tard à l’Université de Montréal, sans jamais interrompre mon travail à l’école. Six semaines après mon arrivée à Montréal, j’ai été engagé dans une école secondaire publique pour enseigner le français aux élèves anglophones. Le chef du département de français était parisien. Il me dit : « M. Caravolas, vous êtes plus âgé que moi, vous avez plus d’expérience et plus de diplômes. Vous n’avez pas besoin de mes conseils. Faites vos classes comme vous l’entendez. Je suis sûr que ce sera bien ». Je n’aurais donc pas de patron. Je suis resté avec lui vingt ans. En 1989, j’ai pris ma retraite. Depuis je m’occupe de mes recherches.

Domaine de recherche et travaux : Il y a vingt ans que je consacre la plus grande partie de mon temps :

1) à Coménius, que je considère comme le père de la pédagogie des langues et

2) à l’histoire de la didactique des langues. Je pense que les professeurs de langues, surtout les jeunes, ont intérêt à connaître le passé plusieurs fois millénaire de leur discipline.

Pour faire connaître Coménius au Québec, j’ai écrit Le Gutenberg de la didacographie ou Coménius et l’enseignement des langues (Montréal. Guérin, 1984). En 1992, à l’occasion du 400e anniversaire de naissance de Coménius, j’ai organisé avec quelques professeurs de l’université de Montréal un grand colloque international en son honneur. À la demande des participants, on a fondé une Société canadienne d’études coméniennes, que je préside depuis son origine. La Société publie deux fois par an, un Bulletin bilingue Coménius, dont je suis le responsable. J’ai aussi publié de nombreux articles sur l’œuvre de Coménius, le premier dans Harvard Education Review (1981), le dernier en l’an 2000 dans le tome 1 de l’Histoire des sciences du langage, édité par S. Auroux et al., et publié chez Walter de Gruyter, à Berlin. Enfin, j’ai été à l’origine de la première traduction en français de la Methodus linguarum novissima (1648) de Coménius. La traduction a été réalisée par M. Honoré Jean et son équipe et devrait paraître prochainement.

Grâce à des subventions de recherche obtenues de la Province du Québec et du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, j’ai pu entreprendre des recherches sur l’histoire de l’enseignement des langues en Europe et en Amérique du Nord depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. De ce vaste projet ont déjà paru les volumes suivants :

Précis d’histoire de la didactique des langues. Tome I (1450-1700). Université de Montréal, Montréal-Gunter Narr Verlag, Tübingen, 1994 ;

À l’Ombre de Quintilien. Anthologie thématique de la didactique des langues, Tome I. Université de Montréal, Montréal-Gunter Narr Verlag, Tübingen, 1994.

Précis d’histoire de la didactique des langues. Au Siècle des Lumières Tome II. Anthologie thématique de la didactique des langues. Tome II. Université de Montréal, Montréal-Gunter Narr Verlag, Tübingen, 2000 [deux ouvrages en un volume].

Précis d’histoire de la didactique des langues. Au Siècle des Lumières Tome II. Anthologie thématique de la didactique des langues. Tome II. Université de Montréal, Montréal-Gunter Narr Verlag, Tübingen, 2000 [deux ouvrages en un volume].

Le Point sur l’histoire de l’enseignement des langues (3000 av. J.C.- ca 1950), Centre éducatif et culturel, Montréal, 1995. [Traduit en tchèque et publié par Universita Pardubice, 2000 : Přehled dějin vyučování jazyků (3000 př.n.l. – 2000 n. l.].

J’ai aussi publié des articles sur l’histoire de la didactique des langues dans Historiografia linguistica (Amsterdam), Études en linguistique appliquée (Paris) Rivista italiana di linguistica applicata (Rome), et autres revues internationales, ainsi que dans Grammaire et enseignement du français, 1500-1700, édité par Jan DE CLERCQ, Nico LIOCE, Pierre SWIGGERS (Leuven, Peeters, 2000).

La SIHFLES : En 1986 je suis venu passer une année à Paris pour faire ma recherche. Un jour, je me suis arrêté au BELC parler avec M. Debyser de mon projet. Il me recommanda de voir M. Reboullet. Je l’ai rencontré au début de décembre, rue Lhomond, au café au bas de l’immeuble où il habite. Il me posa plusieurs questions sur mes travaux, puis il me confia qu’il « était homme à associations », qu’il en avait déjà fondé plusieurs et que depuis quelque temps il envisageait la création d’une nouvelle, consacrée à l’étude de l’histoire de l’enseignement du français langue étrangère. Il me demanda ce que j’en pensais. Je répondis que son idée me semblait excellente. Il me dit qu’il allait en parler à d’autres et qu’il me tiendrait au courant. Il m’a aussi prêté des textes inédits d’Elizabeth Hammar. Peu après le Nouvel an, il m’envoya à la Cité Universitaire où je demeurais, le brouillon de son célèbre article : Pour une histoire de l’enseignement du FLE, pour que je le commente. M. Reboullet avait pensé à tout. Je n’avais rien d’important à ajouter. L’article parut dans le numéro 208 (avril 1987) du FDLM et suscita un grand intérêt en France et à l’étranger. Plus tard, il me fit parvenir une invitation à participer le 10 juin à une réunion de réflexion à Sèvres. Nous étions quinze personnes, si ma mémoire est bonne, tous gagnés d’avance au projet Reboullet. Il fut donc vite décidé de convoquer une assemblée constituante, le 5 décembre 1987 à Sèvres. Cette fois, nous étions une trentaine de professeurs et de chercheurs français et étrangers, des rédacteurs de revues et même le Directeur de la Bibliothèque de l’Arsenal, M. Garetta, que j’avais invité avec la permission de M. Reboullet. L’assemblée approuva les statuts et le nom de la Société et élut le bureau de directions de la SIHFLES et le Conseil d’administration. Je suis membre du C.A. depuis cette date. On a oublié de me remplacer.

Montréal, 20 novembre 2001 : Jean Caravolas