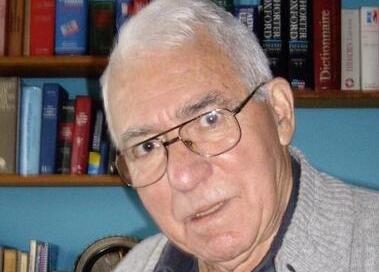

Jean-Claude Chevalier (1925-2018, France)

Pour tout historien de l’enseignement des langues, l’Histoire de la syntaxe : naissance de la notion de complément dans la grammaire française (1530-1750) de Jean-Claude Chevalier constitue un « incontournable ». Cet ouvrage paru en 1968 fera prochainement l’objet d’une réédition chez Honoré Champion (Paris). C’est l’occasion de faire le point avec son auteur, membre de la SIHFLES depuis sa fondation, dont l’œuvre scientifique traite dans une perspective diachronique des rapports existant entre ce qui relève de la « théorie » et ce qui appartient aux « pratiques ».

1) Ce qui est frappant à la lecture de votre parcours professionnel, c’est la simultanéité des expériences et des problématiques. Dès le départ, vous abordez de front différents domaines : le travail philologique (dans la lignée de vos maîtres à la Sorbonne), la recherche en linguistique en relation avec les débats épistémologiques du temps (Foucault, Kuhn,….), le travail empirique de réalisation d’une grammaire (chez Larousse), les problèmes posés par la transposition de la théorie à la pratique (on parlait à l’époque, de « linguistique appliquée »), etc. Cette « interaction » entre les différentes approches de la langue se retrouve dans la manière dont vous retracez le passage de la notion de régime à celle de complément. Comment est apparu dans le déroulement de votre recherche l’intérêt pour les manuels d’enseignement des langues ?

L’intérêt pour l’enseignement des langues et du français en particulier, était lié à l’époque à la volonté de réformer l’école. Cela faisait partie des utopies de ces années-là. Nous vivions avec la sensation très forte d’être les agents d’un monde en changement. Les barrières disciplinaires (dans les deux sens du terme !) tombaient. De mes débuts à l’Université, j’ai souvenir d’une intense activité tous azimuts. Je n’ai jamais eu le moindre détachement, la moindre bourse et je ne les recherchais pas. J’avais une vie multiple qui me plaisait : une famille nombreuse, des tâches d’assistanat – à la Sorbonne – écrasantes, mais excitantes dans une université en pleine mutation. En outre, nous étions presque tous très politisés, nous allions aux manifs contre la guerre d’Algérie, matraqués au besoin ; nous gardions les locaux des associations, nous témoignions dans les procès et, au fond, c’était très roboratif : la police qui cogne à la porte à l’aube, ça permet de se lever de bonne heure.

Je me souviens d’une intense excitation intellectuelle. Les frontières étroites de la philologie s’élargissaient. Dès 57, le Congrès de lexicologie-lexicographie de Strasbourg avait montré l’importance de la mécanisation, de la linguistique quantitative, de la statistique. A partir de 1960, je suis allé régulièrement à Besançon où Quemada déployait des efforts prodigieux pour introduire des méthodes nouvelles dans les compilations de vocabulaire, mais aussi dans l’enseignement des langues On lui avait confié en 56 la tâche d’apprendre rapidement le français aux étudiants hongrois qui fuyaient le coup de force stalinien. Il testait des méthodes structurales de type américain, il utilisait les travaux du Centre de Saint-Cloud. Des colloques s’organisaient spontanément autour de Jean Dubois, d’Algirdas Greimas, de Roland Barthes, de bien d’autres. Des articles circulaient, des projets de livres. Nous découvrions, émerveillés, un nouveau structuralisme dont les garants étaient Jakobson et Lévi-Strauss (pour ma part, j’avais commencé par Lévi-Strauss).

On m’a proposé en 62 de réécrire une grammaire pour le grand public ; et ça a été la grammaire Larousse. J’ai réuni une équipe selon la mode du temps et à quatre (cinq avec Henri Meschonnic), nous avons entrepris de proposer une méthodologie nouvelle tout en restant dans les cadres classiques. Nous visions surtout l’enseignement du français langue étrangère, les migrants et les étudiants étrangers ; mais aussi l’enseignement français langue maternelle… Tous ces éléments (recherche linguistique, engagement pour l’école, mobilisation politique, etc.) interagissaient et il est très difficile aujourd’hui d’isoler un élément comme plus déterminant qu’un autre…

2) Dans les années 60, vous étiez bien seul dans le domaine de l’histoire de la linguistique. Aujourd’hui ce secteur n’est plus marginal. Pour se limiter aux ouvrages en langue française, il suffit de citer les travaux et les équipes dirigées par Sylvain Auroux ou par Pierre Swiggers pour se rendre compte que l’histoire de la linguistique est devenue une discipline relativement importante dans le champ des sciences humaines. Ce fut loin d’être toujours le cas…

L’histoire des grammaires était, en effet, tout à fait marginale à l’époque. On ne se servait des livres anciens que d’une manière assez anecdotique, pour servir de toile de fond à l’histoire de la langue et de la société. C’est assez sensible dans l’œuvre de Brunot ; l’aspect théorique est relativement absent et la valeur des textes anciens relativisée. Il n’a pas assez de sarcasmes pour la barbarie des grammaires médiévales. Et pourtant Brunot avait été à bonne école, élève à l’ENS de Charles Thurot, auteur d’une recension des manuscrits grammaticaux du moyen âge qui fait encore autorité, lui-même petit-neveu de François Thurot que la Convention avait chargé d’écrire une histoire des grammaires françaises.

L’impulsion décisive est venue de mon maître Robert-Léon Wagner, un grammairien très curieux des théories. Il est un des premiers philologues français à avoir mis en valeur, dès l’après-guerre, le Cours de Saussure, jusqu’alors cantonné dans le terrain des linguistes. Il vantait la Structure immanente de Knud Togeby (1951) qui dressait un tableau très complet des théories modernes de la langue en Europe et en Amérique. J’avais commencé une thèse de stylistique consacrée à Apollinaire. C’est lui qui m’a persuadé que je devais donner quelques fondements à l’histoire de la grammaire française et à ses mutations, c’est lui qui m’a donné l’ambition de recouvrir un vaste espace et de serrer l’histoire des concepts.

La confection d’une thèse, à l’époque, prenait une dizaine d’années. On avait le temps d’évoluer et la plupart des thèses comprenaient en réalité plusieurs thèses. J’avais commencé à faire un travail historique et philologique sur les 16e et 17e siècles, m’intéressant autant à la suite des analyses grammaticales qu’à l’institution pédagogique ; dans la ligne de Brunot, si l’on veut. Assez historique. Mais quand j’arrivais aux grammaires rationalistes des 17e et 18e siècles, c’était au plein moment de l’explosion néo-structuraliste. On ne parlait que structures et systèmes. La Grammaire générale de Port-Royal apportait une illustration assez étonnante à ces mutations. Ce petit livret avait profondément modifié les façons de voir la langue et donné de l’ambition à des grammairiens qui allaient fonder une grammaire philosophique. Port-Royal avait une vue d’ensemble de la langue et Antoine Arnauld pilotait un travail ambitieux qui visait tout le champ de la connaissance. Avec Lancelot, il proposait une grammaire de la langue, avec Nicole, une Logique ; on peut penser que le terrain le plus délicat – car il mettait en cause les fondements de la religion – était celui de la rhétorique qui avait été confié à Pascal ; et devait donner les Pensées. La mort prématurée de Pascal rendait l’édifice inachevé ; du moins l’alliance de la Grammaire et de la Logique permettait d’envisager une révolution dans l’analyse des formes de la langue.

Révolution plus explicite quand naissaient des grammaires philosophiques comme celle de Claude Buffier (1709), suivie des travaux de du Marsais, de l’abbé Girard, de Condillac, de Beauzée, etc. Dont la force de rupture apparaissait d’autant plus forte qu’elle s’opposait au Traité de Regnier-Desmarais (1706), représentant le plus éminent de l’Académie française, encore profondément enfoncé dans le passé. Le sujet de ma thèse m’avait placé au point nodal, celui de la construction de la phrase, articulé dans l’ancienne grammaire par la notion de régime et dans la grammaire philosophique par la notion de complément. Le régime s’inscrivait dans un système des formes, le complément dans l’élaboration sémantique d’une syntaxe. J’avais été amené par les nécessités de l’analyse à la notion de rupture épistémologique que Foucault élaborait dans ces années là. Devais-je la découverte de cette mutation à une analyse précise de l’évolution des grammaires des 17e et 18e siècles ou à la lecture de Foucault que je connaissais depuis longtemps et dont je lisais toutes les œuvres. Je l’ignore. Mais ce fut un moment de grande exaltation qui est sensible encore, je pense, sous l’érudition que réclamait la confection d’une thèse d’Etat.

Exaltation solitaire dans la tribu des grammairiens. Le seul Greimas s’intéressait à l’histoire des théories. Mais solitude bien commode : à la Bibliothèque nationale, j’étais le seul à demander les livres des grammairiens anciens et j’ai eu longtemps l’impression d’être un canard boiteux dans la tribu grammairienne. Nommé à Vincennes dès la fondation en 69, j’étais plus intéressé par les théories transformationnelles développées par mes collègues Maurice Gross et Nicolas Ruwet, par les invités américains, aussi par les révolutions pédagogiques alors à la mode.

Sylvain Auroux a débouché dans le domaine ; je lui ai laissé la place.

3) Faire de l’histoire, c’est aussi rencontrer une série de personnages plus ou moins marquants, plus ou moins attachants : parmi les enseignants de langues, les grammairiens, les lexicographes, etc. y en a-t-il eu pour lesquels vous avez eu un « faible » ?

Les figures marquantes ? R. L. Wagner pour son dilettantisme insolent ; et ses curiosités. F. Brunot pour son enthousiasme dévorant et son militantisme de grammairien-citoyen. J’ai essayé de le dire dans les Lieux de Mémoire dirigés par Pierre Nora. Palsgrave enfin, pour cet énorme monolithe, l’Esclarcissement, ancêtre de multiples formalismes.

(Propos recueillis par Michel Berré.)